内臓ヨガとは

体の中から、なりたい自分になれるヨガ

内臓ヨガは、JVYA代表の理学療法士である中村によって考案されたヨガで、自身の心身の不調をセラピストとして培った経験で解決した際に生まれた、内臓に特化した唯一のヨガ。

内臓ヨガは単純に身体を捻じる伸ばすということよりも、いかに内臓周囲の環境を整え内臓の機能を最大限まで発揮させるかを目的としている為、ポーズをとるだけではなく内臓周囲の膜の緊張さえもすべて解放させるために、手を使いながらストレッチ(リリース)する事で内臓周囲の緊張を緩和する事が特徴である。

内臓ヨガの各ポーズの背景には、西洋医学の解剖学・発生学・生理学、オステオパシー医学、カイロプラクティック医学、整体、東洋医学の経絡等、東西の様々な医学をあわせた統合医療の考え方があり、また内臓そのものの機能だけではなく、内臓の機能に直接関係する自律神経や呼吸の影響も取り入れている。

頭(脳)と体(内臓)を調和させる事により、普段意識にのぼらない体の内側を観察(内観)しやすくなる事で深い瞑想状態にもなりやすく、身体面・精神面ともにこれからの時代に必須のヨガである。

なぜヨガのポーズが内臓にアプローチできるのか?

生理学的反応に基づいたアプローチ

内臓ヨガの内臓への影響は大きく分けて2つの反応によっておこります。

①体性内臓反射

②内臓周囲の膜のストレッチ(リリース)

この2つの生理学的反応を利用しています。

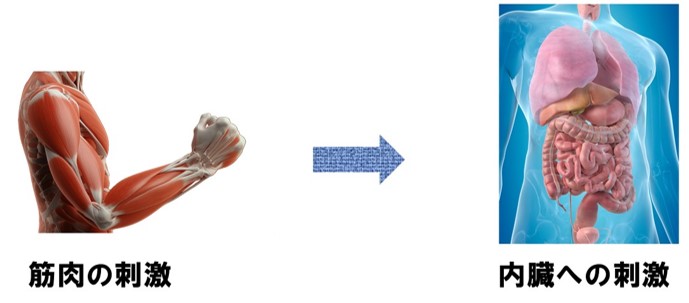

①体性内臓反射

体性内臓反射(たいせいないぞうはんしゃ)とは、体性神経系と自律神経系が連携して起こる反射反応の一種です。

具体的には、体表(皮膚や筋肉など)からの刺激が内臓器官に影響を及ぼす現象を指します。

内臓ヨガではこの生理学的反応を利用し、筋肉や皮膚刺激から内臓へ刺激を送り、内臓の機能の改善を狙っています。

②内臓周囲の膜のストレッチ(リリース)

身体の中にある筋肉や内臓含む全ての器官は、膜という組織で包まれて守られています。

この膜が硬くなることで、その包んでいる器官の機能が落ちてしまいますが、それは内臓も例外ではありません。

内臓ヨガでは、解剖学的観点から各臓器の膜をストレッチする適切な動きと、皮膚を介したストレッチによって内臓を包んでいる膜をストレッチ(リリース)し、内臓の機能の改善を狙っています。

自律神経を同時に学ぶ必要性

内臓と自律神経は一心同体

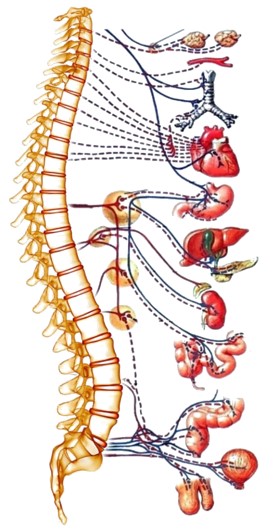

内臓ヨガの講座では、同時に自律神経についても学びます。

それは内臓の各機能は、交感神経系と副交感神経系のバランスによって精密に調節されているからです。

自律神経系は内臓の機能を無意識に調整するのに不可欠なシステムな為、このバランスが乱れると内臓機能の不調やストレスに対する過剰反応などが引き起こされることがあります。

自律神経が乱れると内臓が乱れ、内臓が乱れると自律神経が乱れる関係性の為、内臓の機能を考えるうえで自律神経(交感神経系と副交感神経系)は切っても切れない関係なのです。

内臓ヨガの効果を十二分に発揮させる為にも、自律神経の知識は必須のものとなります。

現代の身体の悩みは内臓が関係している

現代病の原因は体の中にある

昨今、都市化・産業化などが進むことにより、糖尿病やメタボリックシンドロームに代表される生活習慣病や、メンタルの不調やアレルギー疾患など過去にはなかった身体の悩みが増えてきています。

一見共通点のないような身体の悩みですが、実はこれらの身体のトラブルの基盤には大なり小なり内臓が関わっています。

環境が変化してもそれに対して対応する能力の事をホメオスタシス(生体恒常性)と呼びますが、このシステムは主に内臓と自律神経が担っています。その為、内臓と自律神経が乱れる事によりホメオスタシスの機能が弱まり、その結果様々な身体のトラブルがおきてしまいます。

内臓のトラブルは関連痛として身体の痛みとしても表出されるだけではなく、筋肉とも内臓体性反射という生理学的な繋がりにより筋肉にかたさを引き起こし、腰痛や肩こりにもなってしまいます。

つまり、現代の身体の悩みを解決する為には、内臓の機能を考慮しないといけないという事になります。

≪内臓ヨガの効果がある症状≫

・頭痛

・不眠

・花粉症

・アレルギー

・肥満

・めまい

・自律神経失調

・PMS

・生理痛

・慢性疲労

・眼精疲労

・メンタルの不調

・冷え性

・ホルモンバランスの乱れ

・不妊

・姿勢不良

・腕のしびれ

・肩こり

・腰痛

・坐骨神経痛

・膝痛

etc